在我的眼里,我娘(养母)确实是一个持家好手,尤其在上世纪六、七十年代,人们吃饭靠分粮,购物凭票证的特殊时期,就更彰显出老母亲的持家本事了。特别是她老人家每年含辛茹苦亲手做好的香醋和豆酱,无论色、香、味都是闻名遐迩、赞不绝口的。

记得我小时候,每到伏儿天时,我娘就忙活着将大麦、白豆磨成碎瓣,再用白面把它们和在一块,捏成像沁州干馍大小的窝窝头,然后把这些窝窝头全部埋在麦糠堆里,让其在高温下发酵后直至焙干,这道工序就叫施曲。因为经发酵后焙干的窝窝头就变成了做香醋和豆酱必不可少的重要原料之一的曲了,而做曲又必须是在伏天高温的气候下再加上麦糠的温度才能做成,所以利用伏天做曲就实在是机不可失了。

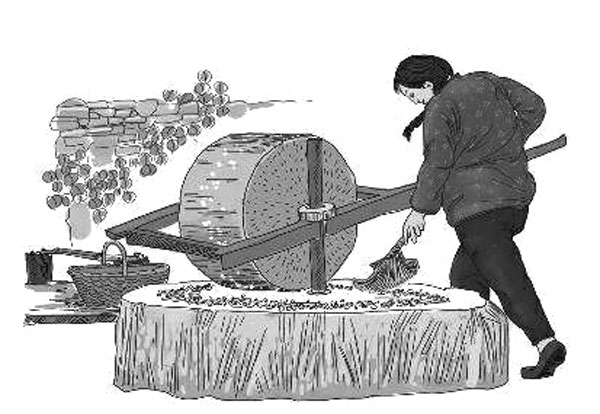

等到快收完秋的日子里,我娘就又忙碌了起来。首先她抽饭前饭后的空隙将埋在麦糠中施好的曲窝窝挖出来,在石头上将附在一个个曲上的麦糠全部磨掉。这是一项既细致又很辛苦的事情,我们有空时也好帮点忙。当把每一个曲窝窝都磨得光溜溜之后,我娘就用斧头使劲将曲窝窝捣成很细小的碎粒后放入盆中以待用。这应是做醋的笫二道工序了。

那时候生产队是不会放假的,所以我娘只好抽晚上让全家人吃完饭后,其他人休息了,她才又烧水焖米沏醋糟。她把小米焖成刚绽开花的程度,而且一颗一颗互不粘连。这时候她就把一锅这样的米饭倒入一个缸中,然后蒙其口让米饭发酵。大约在收完秋的农闲时,我娘就请一上午假将已发酵变稀的米饭舀入两三个大斗盆中,再用巳托人在沁县南大库购回的很粗很粗的谷糠倒入每个盆中,然后使劲地搅拌,让谷糠与发酵的米饭充分融为一体。待将毎盆都搅均勻后,就把这几个盆子端到睡人的火炕上占据了最热的位置,再用谷草编织成的醋帽子将盆盖住,外边还须用破棉被、烂门帘等厚物将其捂得严严实实的。这笫三道工序完成之后,每天的炕就得烧得暖暖的,为醋糟发酵创造良好的条件。但是由于醋盆的“霸道”就只好把我们都挤到不太热的炕头睡,说实话那时很嫉妒醋盆,因为它抢占了我们的热炕头了,但由于母亲对其的“溺爱”,我们就只有“委屈求全”了。只有在外面将手脚冻得生疼时才敢斗胆塞进醋盆底下与它分享一下温暖,但暖完后还须给人家捂严,要不就少不了遭到严厉训斥。这段时间是让我娘最操心而且是最忙碌的。首先是每天需把握好炕的温度,因为炕的温度决定着醋糟发酵时温度,既不能让炕太热把醋糟烤焦,又不敢让炕温度低而影响醋糟发酵,所以每天需把手塞进醋盆底下好几次测试炕温;其次是三天两头就得下手搅醋糟,将其上下翻动,使其均勻发酵;再次就是常需给醋糟里拌曲。更令她担心的是光怕因炕太热或搅拌的时间间隔长而将醋糟烂掉,所以那段时间常看到我娘边翻醋糟边仔细瞅看它的颜色,甚至不时地抓起醋糟闻了又看,看了又闻,生怕出一点问题,尽管如此有时稍不留神就难尽人意了。一旦出现醋糟发霉的情况时我娘脸上马上就显露出焦躁不安的神情,随即她就赶快将霉变的醋糟挖出盆外,再将其他盆中的好醋糟搅入其中,指望“救活”那盆醋糟。过两三天后再翻再看再闻,发现好转后他老人家才能把悬着的心放下来,脸上也才能露出些许笑容。估计到了半个月时我娘翻搅醋糟的次数就多起来了,并且每天需把各个盆中熟透的醋糟都收入另外的空盆中后,将其放入其他冷家盖严,直至收完为止,醋盆就给我们腾下了热炕。这也就是笫三道工序的完结,也就看到了能吃到新醋的曙光了。

到生产队场光地尽之后,我娘就又开始张罗着淋醋了。淋醋需到另一个比较宽敞的房间,而且还需杜绝乱人进去,以免给醋糟或淋下的醋中带入不洁之物。淋醋就是将熟透的醋糟放入一个缸底中心钻有拇指粗一窟窿的淋醋缸中,在放醋糟前要用一根碾碎的高梁杆棒子将窟窿塞住,然后烧开一大锅开水倒入缸中。醋缸要放在一个木制的架子上,下面再放一空斗盆。倒入缸中的开水将醋糟充分浸泡之后就顺着高梁棒塞子的缝隙滴滴嗒嗒地滴入空斗盆中,滴满后再换一个斗盆,依此类推。这样反复几次才能将所有的醋糟淋完,淋醋这道工序也就算完成,几大盆的醋水满满地摆在地下,弥漫着满屋沁人心脾的醋香味,我们全家人看在眼里,乐在心头。我娘更像是一位胜仗将军充满着无限喜悦,高兴地将每一盆醋都用石板盖严后才放心地锁门离去。

淋出的醋水份太大,既食用时醋味不浓,又容易腐烂,所以还需进行最后一道工序——冻醋。冻醋必须等到寒冬时分。冻醋即是把淋在盆中的醋水经过冷冻结冰后,将冰块捞在柳芣篮內,下面支上空盆,再将它们放到院中太阳底下晒着。冰块融消后就把純醋水渗入盆中,然后把变为白色的冰块倒掉。每天如此,反复融消,直到醋水再不结冰就算冻醋结束,这也就是做醋程序的终结。这时我娘就撇下一盆醋后,把其余的醋全部倒入多年盛醋的醋坛子里,然后用布把坛口包裹得严不透风,密闭保存。再将撇下的那盆醋灌入几个一斤瓶中,抽中午家中有人时分别送到周围邻居家中,让邻人们与她一起分享做醋成功的喜悦。年年做醋,年年送醋,我娘乐此不疲。

在当时那个年代,村里做醋的人家也较多,但我娘做得醋却别有风味,香酸味特剂浓,绝非别人家的尖酸。因此每年到做醋的时候,邻居婶婶大娘们总免不了与我娘要一块曲或一碗熟透的醋糟,总奢望她家做的醋能有我家醋的香酸味,然而无论如何她们也是讨不到真经的。但让我深感遗憾的是我娘最终把做醋的绝技同她一起带到了另一个世界,只是给我们留下了许多不尽的思念。

说了我娘的做醋再说她做豆酱。我娘做豆酱当年在我村也是很有名气的。她做出的豆酱呈褐黄色的,味道特别浓香,炒菜或吃面条、窝头时稍放一点就香气逼人,使人大增食欲。难怪亲戚邻家都夸我娘做的饭菜香甜可口,其实除她在做饭时特别用功,面能揉好,菜能炒香外,适量添加豆酱也是导致饭菜喷香的重要元素。然而人们只知道豆酱的香味独特,让人一看见或闻见就垂涎欲滴,但殊不知我娘在做豆酱时的艰辛。你看她每年的伏儿天总不忘施曲,等到过伏之后,她就把施好的曲捣碎,放入一个砂锅内,再用花椒、大料等佐料熬制一锅酱水,倒入砂锅内将碎曲全部淹没。待用窗纱布将砂锅口完全蒙好后,即把砂锅安放到既朝阳背风又不怕碰撞的楼马道上晾晒,直至晒到收秋完毕后才端下来进行熬制。熬豆酱是很有讲究的。首先必须用专门熬豆酱的砂锅,其次必须用温火慢慢地熬,而且须边熬边用筷子勻搅。整整熬制一上午,直到我娘认为色、味、粘稠度都比较合适时才可收关。然后再从熬豆酱的砂锅內舀到另外专门存放豆酱的砂锅内,用石板盖好后放在人们一般不去靠近的地方。这就算是我娘做豆酱的全过程。要说那时候村子里做豆酱的人家也不少,但要像我娘做出的那豆酱还实在是无人可比。所以在那时吃了我娘做的醋和豆酱绝对是一种美味享受,至今都仍回味无穷。

岁月飞逝,时光荏苒。一晃我也巳进入甲子,我娘辞世也达三十余年了,但她那香酸的醋、浓香的豆酱至今仍占据着我很大部分的味觉。多少年来我总是拣最好的醋酱购买,但总是寻找不回我娘做的醋酱的味道。不知有多少回我在睡梦中还咂咂嘴在品尝我娘的醋和酱,可兴奋地醒来后才发现是一场非常甜美的梦。我曾不止一次地想过,难道我娘做的醋酱就是天底下最好不过的醋酱了?至今没有人给我作出恳切的回答,我想也许是了。

娘呀!儿子这辈子看来再也吃不到您做的醋酱了,只能把这美好的味觉深深地埋在我的心中,奢望来生吧!