编者按:

人民创造的历史,还需人民谱写。沁县历史悠久,是由发掘悠久历史者所揭示。从公元前270年秦赵韩阏与之战的战场所在,到铜革是 置县于公元前514年的认定;又由发现距今约4600年先商族祖居的阏与聚落,再到目前初识的6000年道兴遗址、7000年长胜遗址,我县的文化义工们埋头于飞扬的尘土中,不断触摸历史的脉博,拼接文化的架构,为浊漳河流域古代文明的探究孜孜以求,渐行渐远。

中博馆考古队长、博士李嵘与道兴在外乡亲张晓林、李志中在文化遗址考察

视文化产业为国民经济的支柱性产业,这是党的十八大以来人们的共识。努力尝试向文旅产业进军,这是历史赋予我们的不可推辞的光荣责任,身为文化之乡的每一位沁县人,都应自觉投身"文化兴县"的新战略,几位今天的道兴乡土人,费尽周折,撰写出散记《6000年道兴人》,文字简炼,述事真切,将读者的思路引入到对远古文明的遐想。独辟蹊径为创匠,再次为我们揭开脚下这方热土过往的神秘面纱。为他们这种不遗余力挖掘本土文化的精神点赞,今日刊登,以飨读者。

2017年4月7日,农历三月十一日,星期五,是一个桃花红、杏花白,春风熙和的日子,朴面而来的和风,稍带一稀芳香。乘着退休建筑工程师李志中先生驾驶的私家车,奔驰在圪芦河北畔前往道兴村弯曲的水泥路上。

应道兴村李先云、李兆奇、张明和三位乡人之约,我们一行要到距沁县城8公里的道兴村东部山坡上,考查哪里的古人类生活遗址、遗迹。

一、三道圪梁一道川,睱想多多考证难

汽车在圪芦河畔弯曲的公路上行驶一会,就越过北里村到了西距道兴一公里左右的山坡下。道兴村的退休教师李先云等三位乡亲已如约在山坡上等候。

我们一行站在山坡上放眼望去,圪芦河南北两岸水如银带地如毯,远处盛开的桃杏花,似彩云仙子落入人间,脚下萌生的嫩绿小草告诉人们,又一个春天来了。也暗示着生命力顽强,何只是天无涯,地无涯,生命亦无涯,代代相传,永继无终。

王中庆与道兴乡亲李先荣、李兆奇在遗址前探讨

同行的李兆奇、李先云告诉我们,脚下的山坡地名称西川圪梁,由此往东一公里左右是上北里村。由上北里村往西依次为西川圪梁、小寨圪梁,再往西即是道兴村。

我们五人相互参扶着,扒开洋槐林,穿过酸枣丛,把西川圪梁上下走了一遍。随处可见的绳纹陶片等古代人的生活用器残件告诉人们,这里曾是历史上商、周、秦、汉以来乡人居住的地方。

爱好史学的李先云先生说:"圪芦河两岸历史上是中原人经东阳关过太行山,沿圪芦河穿过阏与陉(漫水山口)到达太岳山由东往西的千年古道,长期经雨水冲涮,冲出了西川圪梁及老、小寨圪梁之间的沟壑。古道断了,人们就把这里称作"断道",以后就改称道兴村了"。

"是啊,《左传》里所说沁县有个地方称作"断道",这会不会是我们道兴啊"?被称为道兴"活字典"的李兆奇老人大胆地向历史作出了挑战。

善长民间故事搜集的张明和先生紧接着说:传说我们村的村名还是玉皇大帝特封的呢。

同行人中你一言我一语地附和着。

对家乡历史文化颇为关注的李志中工程师提出了自己的观点:沁县地处太行太岳两山之间,道兴地处横贯东西的千年古道之上,自古为兵家必争之地,一夫挡关,万夫莫开。只要在这里驻扎一支兵马就可以截断这条千年古道,故名"断道"。村里的许多地名:古道上、险道头……等都在证明着这一推断。公元前592年晋景公在此与鲁、卫、曹、邾等国诸侯会盟。就足见其地理位置的战略意义。对于历史上"断道会盟"的准确位置,由于没有文字记载,难以认定,但从道兴地理特点以及商周时期大量先民在此繁衍生息的历史史实,也可为这里就是诸侯会盟之断道提供间接的佐证。

道兴村名从"断道"到"道行"后又更名"道兴"的沿革史,也足以印证此地非同一般的往事。"道行"乃"大道之行,天下为公"之义,倘若不是往日文化繁荣,崇尚礼义,又如何能取得这样充满深厚文化内涵的村名呢?

至于村名如何改为现在的道兴?李志中觉得"道"是中国传统哲学的根本,是道家文化的精髓,是事物发展的规律,只有遵循事物发展规律,社会才能进步,国家才能强盛。"大道无形,生育天地;大道无情,运行日月;大道无名,长养万物。""得道多助,失道寡助"。对道兴村名的理解,可总结为:"道兴者,循道而兴也"。

道兴的历史是悠久的,文化是厚重的,史载此地是晋国会盟诸侯的地方,其战略地位是不可低估的。张正先生首次开发出道兴就是"断道"的研究结论。传说,老子曾在此传道,这里的人们大行道德之风,故更名"道行",直至"道兴"。还有"秀才赶考困断道,玉皇修路赐村名"等传说都足以说明:道兴是一个古老而神奇的地方。

为考证《左传.宣公元年》(—592)"会于断道""盟于卷楚"记事的来龙去脉,笔者曾专门到省图书馆查阅了我省考古界的杰作《侯马盟书》。可惜《侯马盟书》所载盟誓活动资料,基本全是赵国于战国时期主盟史事的记载遗存,并没有公元前592年春秋时期晋侯会盟诸侯的记载。在《春秋三传》中,左氏、公羊、谷梁对断道.卷楚为一地的认识,大致是相同的。然而,也有的史家说断道是断梁城,在沁县东南。致于断道是道兴的认识,古籍无载,资料鲜见。看来要认定"断道"为道兴,还须得到更多资料的支持与深度发掘。

二、"道兴人"由距今6000多年的远古文明时代走来,七米大灰坑,震惊世人

我们走下西川圪梁,跨过一道沟,向西爬上了老寨圪梁。人常说上山容易下山难,对于腿脚都不大方便的老汉们而言, 在荆棘丛生中跋涉,上下都艰难,只好手脚并用,连滚带爬,行进在山坡上。

大约在海拔960米左右的一道土崖断层中,发现了倮露的古人半地穴居屋残存的红烧土地面和大小不一的灰坑数处,各式残陶片俯拾可得。灰坑中有属仰韶文化时期的红色残陶钵等遗物露出,土崖一处直径七米还不到边的大灰坑,告诉世人这个古聚落遗址当年的规模是多么宏伟壮观,让今天的人们为之震惊不已。 在已见到的考古资料中,常有记述直径三四十公分的灰坑出土,若是两三米大的灰坑出现,就算不小的遗址了。道兴老寨遗址中,直径四五米,甚至六七米的灰坑接二连三,实属奇迹。

在道兴遗址出土的仰韶文化时期陶片

有的资料说灰坑是古人用来保存火种的,也有资料说灰坑是人们倾倒的柴火灰烬的堆集,也有的资料说灰坑是当时人们燃起柴草树木以防野兽而日久天长形成的……不管怎么说,如此硕大的灰坑形成,总需人们伐木烧火方可燃烧堆集而成。

试想,偌大灰坑的形成,每天需多少柴禾树木等可燃物?又需多少人力为之打柴伐木?千人、万人?甚至更多……大灰坑勾引起今人的无限遐想。

远古时期的"道兴人"劳作一天,傍晚依在篝火旁烧烤、歇息、取暖。将生活饮食使用的陶器钵、罐、盆、瓮、瓶等放置一旁,与来自其它异性氏族的远方客人们,尽情地欢渡着辛劳之余的夜生活。

煦煦烈火映红了篝火旁人们的脸庞,他们有的是来自女谏水(今源出西北村、经马服、新住、陡沟入圪芦河的无名水)的姬姓女人们,有的是来自止人国(革是 水流域紫山一带)的子姓男人们,还有来自羊头山(今南北老爷山一带)的羌男姜女们……。群男群女,走到一起,摩肩接踵,欢欣歌舞。由身上脱下遮身挡体的兽皮、麻条等堆放地下,亦身倮体,追逐着,嬉戏着,歌之、蹈之、舞之。伴着篝火燃烧发出的噼叭声响,人们狂呼高喊,任性而发,跳跃的火光,不时闪现着女人们高隆的胸膛和男人们粗壮的臂膀……他们或站或坐,时躺时卧,与自己当晚心仪的伴侣一起,共享着部落聚会给人们带来的幸福和快乐。这是何等壮观的场面啊!

"道兴人"的这一场景,在古籍中鲜有描述。笔者记得在屈原的《楚辞.招魂》中有过与此相近的场景记载。《招魂》中写到:

"……士女杂坐/乱而不分些/放陈组缨/班其相纷些/郑卫妖玩/来杂陈些……"

这是描写战国时期远在长江之滨的楚国人,沿习由中原地区带来的敬鬼神招亡魂场景。群男群女随性倮坐在地上,将身上解下的裙带、衣帽随地堆放、杂乱无序,色彩班斓,郑地卫地的乐舞女妖,美妙新奇,光怪陆离,轮番上演歌舞的欢乐景象。在屈原的笔下,刚踏进封建社会时代的楚国人,显然还传承着远在原始社会仰韶文化时期"文明"人歌舞、逐情的遗风习俗。

"道兴人"创造的远古文化,就这样生生不息,由远古走到战国,走到今天。若可用文化扶贫的方法,在此兴建一远古文化博物馆,复原(或部分复原)"道兴人"的篝火晚会,哪将吸引多少游客至此。

三、道兴仰韶文化遗址的发现,翻开了研究沁县远古史新的一页

我们五人沿着老寨圪梁向坡顶爬去,费了九牛二虎之力,走到海拨约1100米的顶端,圪芦河两岸景观尽收眼底。西面是太岳山脉及其余脉九连山,距道兴村正西约六公里,就是影响整个沁县人文历史的名胜古迹阏与陉(漫水山口)及阏伯泉(皇后泉)所在地。山连山、水连水,显然,道兴村东北部高地,是太岳山余脉九连山的次生山地。由坡顶东望,日丽天睛,就可看见圪芦河水库及大坝一带的山梁、村庄。这个距离也不超5公里。

道兴村仰韶文化遗址是中国国家博物馆考古队与山西考古研究所于2011-2014年联合考查发现的。这是一个由仰韶文化中期直至龙山文化、夏、商、周、秦、汉连续不断的古人类文化遗址遗存。其史学价值之珍贵,是不言而喻的。

中博馆考古队在道兴遗址合影

越过道兴村西部即上官村、河止村,就是镇级行政机关所在地册村,册村西北部的山头俗称万人脑,因战国秦、赵、韩阏与之战时,赵国军队万人登山围城而得名。万人脑西南不足1公里的地方是乌苏村,乌苏村是依闻名上党的隋唐乌苏城所在而得名。有文献称乌苏村名是由华夏闻名的阏与古城演变而来的。依历史文献研究推论,阏与古城当是炎黄时代先商族始祖阏伯(契)聚落的族居地。这一推论与实地考古学研究却有一定差距。乌苏村一带不但没有发现属炎帝时代的仰韶文化遗迹,就连庙底沟二期文化时期的生活器物也很少见到,仅有龙山文化时期及先秦时期,夏、商、周、秦汉至隋唐的遗物遗存。

长期以来,我们认定阏与古城所在,主要是依据省文物保护单位"阏与古城及墓地"的考古结论而推定的。结合经典文献载事,实地考查认定,以及文物实证等研究手段,认定了万人脑山下的战国阏与古战场、秦汉阏与城等历史遗址,这都是确切无误,经得起历史检验的正确结论。为提升沁县在中华文明史中的地位,起到了推动作用。

然而,从现有历史物证发现情况来看,以商族先祖阏伯之名演变而成的乌苏村周围,未发现阏伯时代的文物遗存,要认定远古时期的阏与古城及阏伯聚落居地所在,还需到距乌苏村更远的范围内寻找。因为《山海经》中曾说远古时期曾一度有"阏之泽"的存在。水乡泽国不会是先商族人聚居的地方。从目前考古发现来看,道兴古人类文明时代遗址是距阏与径最近的一处古遗址。

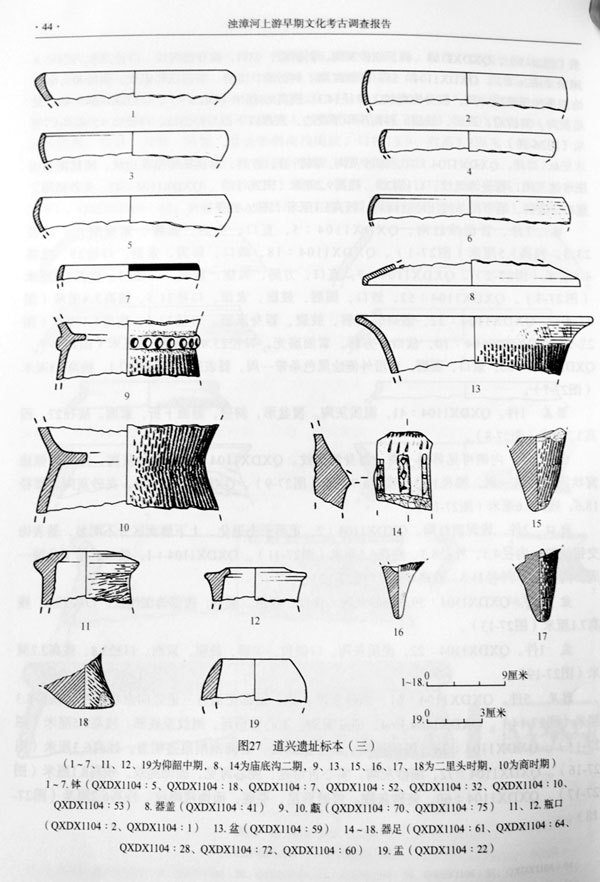

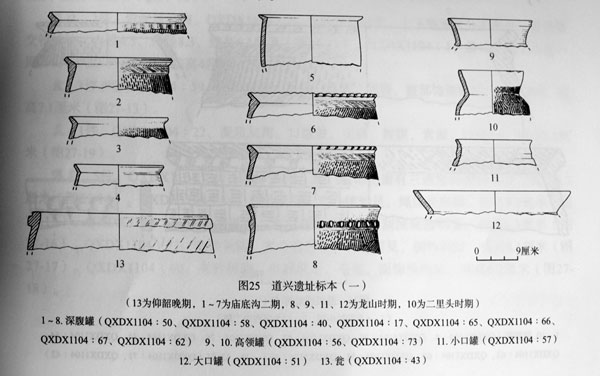

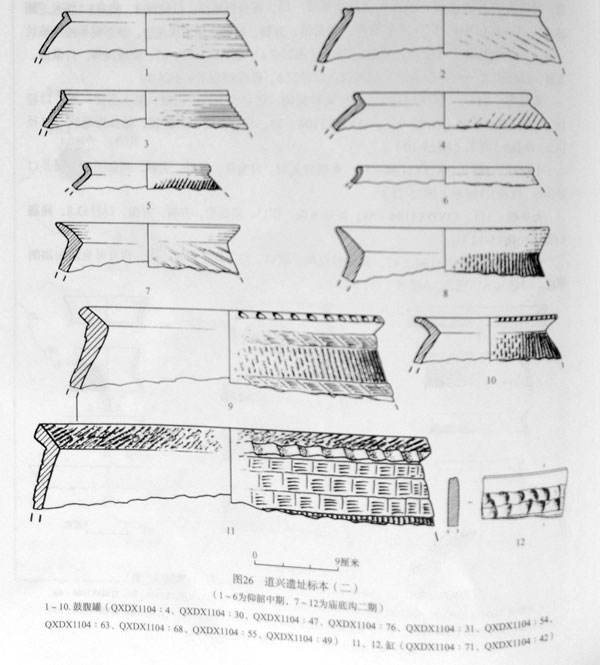

道兴古人类遗址的发现,为认定浊漳上游远古人类活动开拓了视野,提供了条件,尤其是道兴遗址出土的先商族人用器盆、瓮、罐、鬲等遗物的发现,为研究先商族居地提供了实证。如果此推论能得到学界专家认可及开发,倒真不枉我们到此一游之辛劳。

(后附:《浊漳河上游早期文化考古调查报告》提供的道兴标本一、二、三遗址实物图片3张)和志中提供的图片)