时下,乡村旅游在国内迅速升温,很多经济欠发达的老少边穷地区,靠生态文化旅游在家门前赚到了大钱。他们怎么做的?于我县有何借鉴意义?在江西、贵州、云南的大山里,曾经荒无人烟的山村,如今搞起来农家游,游客住在古老的破旧的民宅里,走在山区崎岖山路上,吃当地特色饭菜,电视报纸每天都有介绍,想必大家也都有关注。他们的农家游完全朴素自然,不需要大的投资,群众自己就可以搞。看了人家搞,我们很多人也有了认识和提高,从县里到乡里再到村里,各级干部都觉得乡村旅游是个方向,咱也可以搞。事实上,近年来,我县也有局部小动作,搞了几个节,但还没有上了正道,相比之下更像在搞活动。

旅游是经济行为,一定要按照经济的规律和手段来做。只要找到资源优势在哪里?产品定位在哪里?延展服务就是旅游,检验旅游的唯一标尺是收入。如果没有形成消费,再热闹也不是旅游。就近年来我县一些地方推动的几个节来看,有较大的宣传效应,人气有明显增加,但由于没有持续跟进,投资主体和群众参与明显缺位,一年热几天,过后静悄悄。

乡村旅游该如何发力?政府和社会各扮演怎样的角色?举一个例子,南方某偏远山村,经济比我县多数村还落后,一对夫妇投资两三万把自家的房子修整了一下,增添了几个床铺,就开始招揽自驾游客人。开始只是提供吃住,一顿饭每人20元,一晚上20元,客人觉得很满意。后来,他又带领客人到茶山上亲自采茶,现场炒制,卖给客人,一斤100元,吃住行游购娱都具备了,客人络绎不绝。政府顺势引导一下,在公共设施上支持一些,大功告成。

乡村旅游,是原生态的旅游,看得就是原原本本的乡村,破旧点没关系。如果把农村修成城市,高楼林立,还有乡村吗?杨安的瓮城山就是荒凉才有人去,如果将茅草房子改建成砖瓦房就没有味道了。乡村游就是“土”特色,越土越有味道,越土越吸引人。近年来,我县农村发展很快,一些传统的老房子越来越少了,农村和城镇越来越接近,味道就淡了许多。村里做饭也是电磁炉,睡得也是席梦思,出门也是小轿车,哪个城里人会觉得新鲜?漳河源头的漳河村,天造地设的村子,搞乡村旅游得天独厚。但是,村民没有认识,拿着金饭碗讨饭吃。近年来,陆续有群众翻修了房子,红砖红瓦红墙和钢筋水泥取代了老祖宗留下的四梁八柱,村子变新了,老房子没了,老习惯丢了,老工艺失传了,老风味找不到了,土变洋了,这正是乡村游的痛。

但是,也还有不少东西仍旧有吸引力。或者刚丢不久,还能找回来。以下提几点建议:

一是,地方政府和村委领导对于传统旧村落要有保护意识,给修新房的农户规划合理新区,把传统村落、街道、建筑、宗祠、神庙、树木、器具尽可能地保护下来。如果能坚持二十年,都是宝贝。

二是,保护和传承地方民俗,包括传统生产方式、耕作方式、礼仪、习惯、技艺。我们的传统文化就是农耕文化,广大农村告别传统农业没有几年,很多人还有记忆,甚至还有手艺,假设三十年后是什么样子?书中找去吧,什么也没有了。传统文化是新的文化化石,也是乡村旅游的重点。

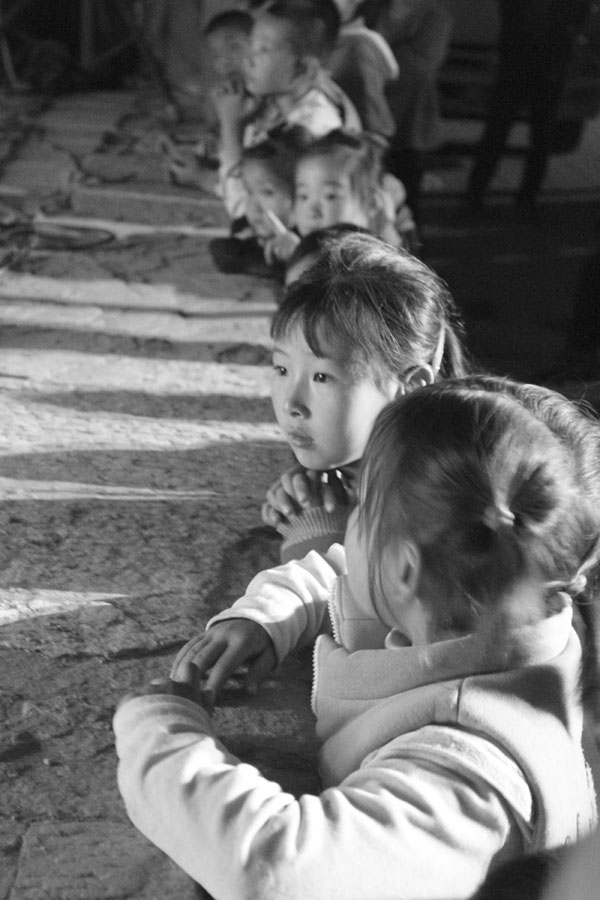

三是培养几个示范户,在自驾游、垂钓、摄影等经常光顾的村庄,精心培植几户农家乐,具备基本吃住条件,干净卫生,尽可能不用现代的住宅,最好用传统老宅,让他们足不出户尝到甜头,起到示范带动作用。这其中,思想观念是大问题,要精心选择,做工作,必要时给以扶持政策。另外,必须着重解决卫生问题,率先改变邋遢的毛病和某些陋习,展示淳朴厚重的民风。再则,坚定保持诚信厚道的待客之道,以信取人,义在利前。这是软件,也是核心。

四是发展几个特色村庄,比如索马凹、王家庄、二神村的茅草房特色,桃园、走马岭的梅杏特色,东坡、东岭头的黄杏采摘特色,碣石村的的古村落特色。有特色就有生命,不断放大这些特色,生命就能延续。然后在这些村子里添加其他元素,比如早已失去的传统技艺,非遗产品,增加文化含量,卖点就有了。同时,也有了可以“购”的东西。

五是保住“手艺”、“工匠”。充分发挥老工匠的积极性,将行将淡出我们生活的传统工艺、手艺、技艺、玩意儿留下。民俗馆搞了多年,大有成绩,但还没有形成产业。这就是空间,迅速填补起来。假如我们具有一套老作坊,三百年前的天然食品交到今天人手里,是种怎样的滋味。一斤牡丹籽油几百元,一斤芥菜子香油也可以卖多钱?这就是经济。沁州黄作为生态原产地产品在全国是宝贝,我们把香油、米醋、米酒、米茶、米奶、 豆瓣酱、纳豆、饧糖等全都恢复了,供游客观赏体验,做好产品最终卖给他。

乡村旅游方兴未艾,应当抓住这一机遇,赶上这趟新的经济列车。民间有识之士也可以投资这项产业,大投资大做,小投资小做,十分灵活。乡村旅游说白了就是为了满足外地人贴身了解体验本地山水人文的需要,豪华有人来,朴素也有人来。比如,您在一处生态条件好的地方,提供了道路、水电、停车场,就等于为游人建立了一个营地,他们活动消费就是你的收入。形式简单,大胆尝试,谁走在先,谁就能赢得机会。